一个“85后”的美丽女孩,独自在肯尼亚探索鲜有人走的路:深入激动人心的图尔卡纳湖区;在月夜,与血脉偾张的部落武士一同跳舞,在同一张桌边与他们啃食一条羊腿;用一个月的时间爱上了非洲*的贫民窟——基贝拉;乘坐辉煌一时的疯狂列车前往斯瓦西里地区,在印度洋旁抚摸巨大的猴面包树,爬上古老木船的高耸桅杆,寻找郑和船队遗落在东非的后裔……

这是一段反思与感恩相伴的旅途,在结束时,一切都变得更好,包括你的心。

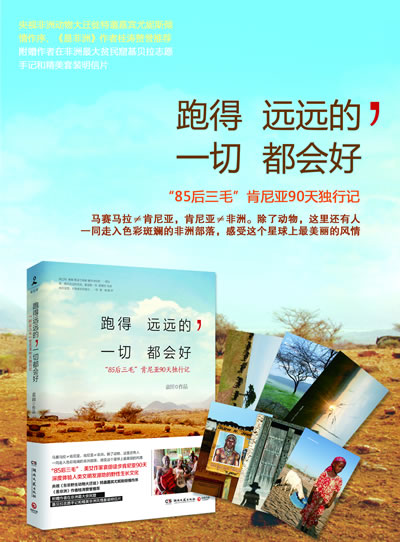

★“85后三毛”、美女作家袁田, 徒步肯尼亚90天,深度体验人类文明发源地野性生长文化

★反思与感恩相伴的旅途:马赛马拉≠肯尼亚,肯尼亚≠非洲。除了动物,这里还有人!

★央视《东非野生动物大迁徙》特邀嘉宾尤妮斯倾情作序,《是非洲》作者桂涛赞誉推荐

★附赠作者在非洲**贫民窟基贝拉志愿手记和精美非洲风情套装明信片

非洲谚语说,三样东西延长你的生命:你种下的树、你的孩子、你说过的话。《跑得远远的,一切都会好》记录了一个“85后”女孩独行肯尼亚的经历,她的见闻和思考,不仅丰富了她的人生,也将增加你我生命的厚度。

——《是非洲》作者桂涛

第三章 上国

4.前往北霍尔的卡车之旅

我在清晨五点多睡眼矇眬地醒来时真切地被吓了一跳。黑黑小小的安吉拉正把极短的头发窝进织帽里,她转过头来向我打招呼,让我觉得仿佛身处异星。

送她去乘卡车的地方,那些裹着粉色围布、头上插着花和鸟毛的桑布鲁莫兰在举着他们的长矛往上爬,那些戴了八层串珠、手提空空牛奶桶的朗迪耶妇女也在往上爬。我心想,这是多么奇妙的体验啊!于是也很期待自己的卡车之旅。

下午四点,我终于爬上三层楼高的卡车顶,和浩浩荡荡的本地大军一同前往北霍尔。

再见了,马萨比特——这个从抵达的第一刻我就在盘算着怎么离开的小镇,全城我最熟悉的地方就是旅馆餐厅和一家犹太人开的先进无比的超市,在那里你甚至可以买到葡萄适。再见了,这个以一个叫作“马萨”的人命名的地方,不知道他在“马萨的家”有没有过快乐时光。再见了,博拉纳人与加布拉人的战斗之地。虽然这两个部族都是奥莫罗族的支系,但从1994年开始,两个部族就牛群的所有权展开了自相残杀,死伤多少无从考证,但我猜最后博拉纳人赢了,因为要去的北霍尔是加布拉人的聚集地,他们留在那里放骆驼了。

卡车的顶是不能站人的。支雨篷的钢架就是乘客的座位,下面的空间全部用来堆货,能够从包装上辨别的有成箱成箱的饼干、矿泉水,看来是给北霍尔小卖部的补给。庆幸的是车上没有牛,因为北部大多数流血事件都是由牛引起的。车顶上有二十来个人面朝车头的方向,抓住钢架,排成三排,挤得紧紧地坐在钢条上,后排人的脚可以垂到货仓里,前排人的脚不能放下去,因为已经有人占据了货仓前部的有利地形,窝在了成包成包的卷心菜上。他们的脚只能跷在货仓前沿的一段狭窄平台上,也就是我背朝车头坐的地方——这似乎是最好的“座位”了,因为司机煞有介事地示意我这个唯一的穆宗古坐在这里。

开车之前,我就已经充分做好了预备措施:穿上最厚的外套,外套口袋里放了巧克力糖,大背包藏在座位的下方,手边放了矿泉水,头则用棉布围巾裹得只露出眼睛——天知道这一路要吃多少灰——这也是我无法对周围事物做出全面观察的主要原因。条状视野范围之内,没有见到桑布鲁人或图尔卡纳人,大多是裹着彩色花布的博拉纳妇女和戴着刺绣小帽子的穆斯林男人。我的左边是一大包甘蓝,用绳子拴在钢架上,像个人似的倚在我的身边;右边是一个端着AK47的颤颤巍巍的老人,枪口直指着天空,我又开始担心老人会不会在颠簸的卡车行程中一枪轰掉自己的下巴;面前是千疮百孔补了又补的一个青少男的牛仔裤裆部,他的两条腿无处可放,只能跷在我的身体两边,我从头到尾没见过他的脸,只记得他穿的是阿迪达斯运动鞋;我背后的车头上不知道爬了多少人,但有一个人,从一开始靠在我的背上渐渐地变成了坐在了我的肩上,我可以理解他稍微往外坐一点儿就会翻下车去的困扰,但骑着一位外国女士的脖子似乎不是一个礼貌的举动。

和坐马他突的情况类似,除了我一个人在想尽办法赶紧找个舒适的姿势入睡外,其余每个人都兴高采烈,像小学生春游一样,大家快乐地听音乐、拉家常、含棒棒糖(永远的棒棒糖!)……你知道这一路要坐多久吗?整整12个小时!

如果不提骑在我脖子上的那个人,其他人倒都算友好,虽然语言不通,但坐在货仓里的人总是不声不响把我垂下去的腿脚挪在适当的地方,这样我就不用继续踩在他们肩上;坐在我前面的破裆青少男总是小声地关怀——“我的朋友,你还舒服吗?”太阳还在的时候,我一直回答他“舒服”;傍晚开出城外的时候,我看着美丽的落日,回答他“很棒”;晚上十点左右,卡车在一片举目无人的漆黑中卸货,青少男跟我说“我们到Maikona(迈卡纳)了”时,我还有心思跟他开玩笑说“为什么是我的角落(mycorner)不是你的角落”;午夜时分,卡车开进无边无际的扎比沙漠,我已经什么话都说不出,只有泪千行,觉得今晚若能平安熬过就是大幸;到凌晨三点,我已经像死尸一样吊在车上,觉得不如去死,不想再活受罪了,我这是图什么啊!

我终于明白大家为什么不睡觉了,因为根本没有办法睡。坐在车顶的人只要一松手,就会从三层楼高的地方掉下去,不死也是残废;坐在我这种位置的人,一旦不能清醒地支撑自己的身体,就会像身旁的甘蓝一样被颠簸的卡车肆意抛掷,被四周的钢架磕得鼻青脸肿、遍体鳞伤;只有在货仓里的人稍显幸运,可以在卷心菜和胡萝卜堆里调整睡姿,尽量塞进蔬菜的空当,尽量舒适一些。

在沙漠里行进根本没有路,全靠司机凭着经验辨别方向。他们是凭着什么呢?是天上的星象?是金合欢的分布?还是前人留下的混乱车辙?那些有经验的沙漠向导,即使是盲的,也能嗅出风沙里的湿度,判断出风从哪里来,而人又该往哪里去。

顺着车灯照亮的方向看去是一片沙漠,转个方向照亮的还是一片沙漠,单调的地貌让你觉得自己已经出现幻觉,觉得卡车似乎没有在动,只是面前的场景幻灯片一样地不停翻动,一幅幅沙丘的图片立起来,翻下去,又一片立起来。为了不被幻觉所迷惑,你抬头看天。天上的星星倒是很亮,也只有在这样单调的地貌里,人类踪迹很少的环境下,才能看见这么亮、这么多的星星。但是很快地,你的眼球就被一阵黄沙打得生疼,你知道我们的卡车又被沙尘暴追上了。沙漠里龙卷风一样的沙尘暴是唯一的活物,它们不知道从哪里升起,像鬼魅一样跟着我们的卡车,追不上时,你能清楚地看见它,一旦被它追上就是一头一脸的昏黄。

我终于觉得,要死了。但不想哭。觉得灵肉分离了。看着自己的身体像一具臭皮囊一样被任意摔打,已经不觉得疼了。我咀嚼着残留在记忆里的一些美好画面,想起自己也曾幸福过,也曾付出和被宠溺过,和爱着的或爱过的人一起放声大笑过,在雪地里追逐奔跑过,把手放在对方温暖的大衣口袋里过,在喧闹的老城喝一杯甜茶,相看两不厌过……人死之前,看到的是不是都是无比眷恋的场景,所以觉得这一世并不枉走,所以还想一次一次地回来?真是奇妙,即使只是品尝过一点点的甜,也能让人熬过不可思议的苦难,人只是依靠这样微小的满足感存活吧?

……你要清醒!万一这就是最后的5分钟呢?你已经挺过11个小时55分钟,万一这就是最后的5分钟呢?车上的人都这样的安之若素,你又凭什么倒下呢?你如果就这么倒下,就是前功尽弃。到了北霍尔,还有一场仗要打,你必须清醒。

于是我只是死死地抓住钢架,即使眼皮再也睁不开,也要撑着不能睡着,否则就会糊里糊涂地翻下车去。

看见了一个高高的红点。那应该是人类的标记,像是高架塔。应该就快到北霍尔了,只要朝着那个方向继续走,就能到一个像模像样的小镇,一切都会好起来。我告诉自己。

凌晨四点,卡车在一个什么也不是的地方停下了。没有平房,没有小店,没有一点儿灯光,除了有几个黑乎乎的破破烂烂的蒙古包一样的圆帐篷,什么都没有——这就是北霍尔,高架塔下的人类栖息地。我松一松已经肿胀的手指,挪动挪动麻木的双腿,必须马上接受眼前这一切,恢复到最佳作战状态。把头上绑了12个小时的头巾拿下来,顺便打量了一下同行的乘客——他们都已经脏到人类极限,灰土蒙得满头满脸,连五官都盖在了下面。面目模糊的青少男问:“我的朋友,你还舒服吗?”

我迅速地从卷心菜堆里翻出背包,纵身爬下三层楼高的卡车,抓住一个从驾驶室下来的年轻人,让他带我去北霍尔的教堂。“安东尼神父在等我。”我向他透露这一信息,暗自希望他不要在凌晨四点的漆黑郊野对我起歹意。

这个自称大卫的人应该也是个基督教徒,受洗时接受了这个西方名字。依仗我头灯的微弱灯光,他带着我七扭八扭,穿过一片没有任何人类气息的沙地,终于到达北霍尔天主教教堂。

安东尼神父没有锁大门,他就睡在露天的一张板床上——他真的在等我!神父关切地问我饿不饿,要不要吃点儿什么。我什么都不要,只要赶紧让我挨着枕头睡觉就好。他带我去了一间舒适的房间,交给我一把十字架形状的钥匙:“好好睡一觉,晚安。”

那一刻,我真真切切地只想说,感谢上帝!