[内容简介]在博物馆里陈列的一些古老的器皿或者衣服上,你会看到蝙蝠的图案。那是因为在古代的中国人看来,蝙蝠能给人们带来福气。说实话,蝙蝠长得很奇怪,会飞,却不像鸟儿有着美丽鲜艳的羽毛,长得又像老鼠一样不讨人喜欢,甚至还有点可怕。为什么中国古人要将蝙蝠和福气联系在一起呢?在古代西方人眼里,蝙蝠不仅不能带来好福气,反而会带来厄运呢!一些西方童话故事里,蝙蝠还是老巫婆的跟屁虫,经常做坏事。那是因为蝙蝠总是在晚上出现,这一点真的跟地狱使者一样。再加上它看起来像长了翅膀的臭老鼠,自然给人留下恐怖的印象。让我们抛开各种传说和不同的看法,看看真实的蝙蝠是什么样子的吧,你一定会有新的发现的!

1.新鲜时尚:知识更新迭代,传真新献、前沿和时尚的科学发现,让孩子的科学素养不落伍。2.全面丰富:12个栏目,包括动物、植物、天文、生命科学、机械等14个类群知识,全面提升孩子的8项智能。3.思行链接:科学研习宜手脑并用,观察与实验并重,用系统化的科学知识解说和启发性的题目设计,锻炼儿童的整体观和创造力。精心策划的趣味游戏和活动,让孩子在游戏中学习探索、回馈,以达到“做中学,学中试,试中修,修道对”的自我解决问题的能力。4.教学合一:针对儿童生理与心理发展,以文学联动科学,知识与儿童的生活经验相结合,以图像带动儿童思考,丰富的知识刺激孩子的大脑,提升百分百的学习力;并提供主题导读、育儿指导,亲子游戏等互动环节,是读、听、做、教四合一完整的科普读物。

在哺乳动物中,蝙蝠是一个庞大的家族,目前已经发现的种类就有925种。它们的分布范围很广,除了寒冷的极地和高山外,在地球任何一块陆地上都能找到它们,其中以热带地区的种类和数量最多。

蝙蝠昼伏夜出,白天躲在阴暗的地方,用后肢脚趾上的勾爪勾着岩壁或树枝,一只紧挨着一只地倒吊着睡觉,到了黄昏时分才纷纷醒来,张开披风似的“翼手”飞出去找食物。挂在岩壁或树枝上可以避开天敌(如蛇类),冬眠时也可以用翼手包裹身体维持体温。

在华南地区,蝙蝠栖息的地方大致可以分成3类。第一类是建筑物,比如乡村房屋的屋檐或梁柱,以及人车较少出现的桥梁下。第二类是树木,比如树洞和树叶层里阴暗的地方。最后一类则是洞穴,在各类天然洞穴、人造坑道、隧道或防空洞中,都很容易发现蝙蝠的踪影。

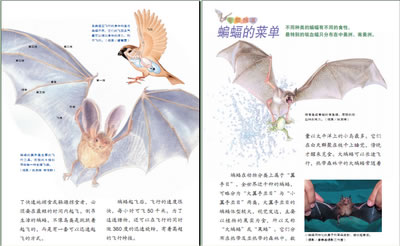

蝙蝠是哺乳类中唯一可以真正飞行的动物,不像鼯鼠只能张开翼膜在空中滑行。

蝙蝠的飞行工具“翼手”,是由前肢的骨骼加上飞膜组成的。蝙蝠的飞膜由皮肤特化扩展而来,从颈部、前肢、身体两侧、后肢连接到尾部,上面布满了血管和神经。它的掌骨和指骨特别细长,就像雨伞的伞骨一样,可以撑开飞膜。

对飞行的动物而言,为了快速地捕食或躲避掠食者,必须要在最短的时间内起飞。倒吊生活的蝙蝠,不像鸟类是跳跃着起飞的,而是有一套可以迅速起飞的方式。蝙蝠起飞后,飞行的速度很快,每小时可飞50千米。为了追逐猎物,还可以在飞行的同时做360度的迅速旋转,有着高超的飞行特技。

蝙蝠的菜单

蝙蝠在动物分类上属于“翼手目”,全世界近千种的蝙蝠,可略分为“大翼手亚目”与“小翼手亚目”两类。大翼手亚目的蝙蝠体型较大,视觉发达,主要以植物的果实为食,所以又称“大蝙蝠”或“果蝠”。它们分布在热带及亚热带的森林中,数量以太平洋上的小岛最多。它们在白天群聚在枝干上睡觉,傍晚才醒来觅食。大蝙蝠可以长途飞行,热带森林中的大蝙蝠常随着各地植物的花果季节迁徙。

体型较小的小翼手亚目蝙蝠又称“小蝙蝠”,它们的视力不好,在夜间利用超音波回声定位的方法辨别环境、寻找食物。

在中美洲的墨西哥到南美洲的巴西一带,还有会捕食青蛙和鱼类的食鱼蝠。它们也是靠发出超音波来辨别猎物的位置,然后迅速猎捕。

中美洲、南美洲的吸血蝠,则会趁着夜间家畜熟睡时,用尖尖的牙齿在动物身上划开一小道伤口,靠着唾液中的抗凝血物质帮忙,尽情地吸吮鲜血,而被吸血的动物们往往浑然不觉呢!

小蝙蝠吃饭的工具

早在1790年,一位意大利的科学家通过实验发现蝙蝠的方向感与它们的耳朵之间的关系。

1930年,哈佛大学教授格里芬使用超音波接收器观测蝙蝠,发现蝙蝠在飞行时会发出高频率的音波(20,000赫兹以上,人耳可听见的范围只有20~20,000赫兹),而且可以凭借分析反射回来的音波,精确地判断四周环境,以及昆虫的位置、方向和形状。

鼻子不简单

蝙蝠的超音波是由喉部发出,经由嘴或鼻子发射出去,再由耳朵接收反射回来的音波,因此许多种类的蝙蝠都有经过特化的、形状复杂的“鼻叶”,以及大而明显的耳朵。蝙蝠还会利用超音波与同伴“对话”,对话声的频率比较低,人的耳朵可以听见。小蝙蝠捕捉昆虫的速度很快,能在一秒钟内捕捉二只昆虫,一个晚上就可以捕到上千只。它们在昆虫(尤其是害虫) 数量的控制上功不可没。

揭开蝙蝠的秘密

研究人员在白天进入蝙蝠栖息的洞穴时,必须尽量避免造成太大的空气流动与温度变化。若惊动了蝙蝠,害它们耗费太多能量,就会影响它们的健康。

因研究需要而从野外带回实验室的蝙蝠,会先对它们进行身体的测量,并检视体外寄生虫,然后再根据不同研究的目的进行一定的流程。例如进行蝙蝠的生殖周期研究时,先将蝙蝠用麻醉剂(乙醚)麻醉后,才进行解剖,取出生殖器官,如睾丸与副睾(雄蝠)、卵巢与子宫(雌蝠),再将取出的器官进行一系列的组织切片。取出器官后的蝙蝠,则做成浸液标本或毛皮标本,送到研究机构或博物馆长期保存。如果要进行蝙蝠的生理或飞行研究,就要将蝙蝠放置在特定生理研究用的装置中(如恒温箱),记录其各项反应;或置于大房间内,拍录蝙蝠飞行的姿势并计算飞行速度,实验完后再将蝙蝠携回原捕捉处释放。