克莱蒙是一只漂亮、自由的黑猫。他以为采纳所有人的意见就会变得更完美,却差点失去了真正的自己......

瑞士文学大师马克斯·薄立歌作品,插画大家于格·奥布里斯特倾情演绎。

帮助孩子认识自己,诠释幸福与自由的真谛:真正的幸福并不来自他人的称赞,而在于选择适合自己的生活方式。

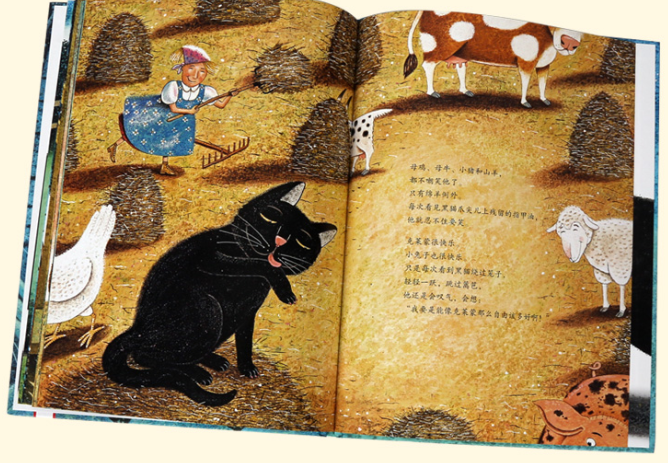

画风别开生面,用动物之间夸张的体型对比诠释“群体压力”对一个人的影响。

绘画中引人入胜的细节首先激发了儿童和其他读者的兴趣。图画特别突出动物的形象,村庄的景致则歪歪扭扭但不失协调。有两处绘画给我的印象很深刻,我要特别指出来:一是当克莱蒙来回踱步的时候,农场上的伙伴们都注视着他,但从图上只能看到他们的影子;二是当其他动物对克莱蒙的赞美变成嘲笑时,他们的表情也相应地发生了变化。这两处都画得十分传神,在读者阅读故事之前就给他们留下了愉悦的印象。

逃离“舞台”,寻回自我

这个关于自我认识的故事被画家赋予了有趣的形态:歪歪扭扭的房子,高高低低的草坡,比例失调却笑容可掬的家畜......不算鲜艳的色调渲染出欧洲乡村的沉着与安稳。在这里,黑猫克莱蒙过着寻常的生活,干着凡是猫都爱干的事:奔跑、爬树、逮老鼠、追小鸟、在太阳底下伸懒腰;在幽蓝的月夜里,他无拘无束的在林间穿梭。

但下来的构图改变了:伙伴们围成一个半圆称赞克莱蒙,他几乎成了舞台上的明星。"我喜欢他的眼睛爪子声音皮毛......"这是多么真诚的艳羡,但他们能忘记了自己的眼睛爪子声音皮毛也可以是美的。只有笼中的小兔子抓住了幸福的实质——自由。没有了自由,漂亮的眼睛爪子声音皮毛就会在牢笼中黯淡无光,可惜克莱蒙对此并不自知。

克莱蒙渐渐迷恋上赞美的话。此时的他站在伙伴们的影子中间——或许是因为他只能看见自己,别人都成了无关紧要的影子;或许过剩的赞美正如影子般虚妄、可疑;或许他人的眼光已如阴影一般,遮蔽了他与周遭世界的真实关系。他不知道,最可悲的就是任由别人来定义和篡改自己。为了取悦别人,克莱蒙可以展示自己的美好特质,结果一切都变质了。

何况他人的看法未必都正确,比如伙伴的建议“你应该戴副眼镜(穿上鞋子、戴顶帽子、穿件衬衣)”这完全是在埋没克莱蒙与生俱来的恩赐,他却不假思索的照单全收,理由是为了让自己变得更完美。这是多麽虚妄的理由啊——世上本无完美,完美主义却如幽灵一般,引游人们一次次偏离自己。追求完美的克莱蒙把自己变成了一个滑稽的四不像——这不正是现代社会为满足大众消费频频制造的怪物吗?女主人的玩笑话“我要把你关进笼子里,让大家好好参观参观”则一针见血的指出,此时的克莱蒙成了一个可怜的展览品。这一页,在狼狈逃走的克莱蒙背后,伙伴们再次围成半圆,和第三跨页大加赞美克莱蒙的场景形成奇妙的对应,仿佛在暗示:这不过是一个短暂、虚妄的舞台。

型号克莱蒙撒腿就跑,一进入野性的森林,他就扯掉那一身的累赘。七天后,不知经过怎样的反省,她彻底回归——不回避人世,只坚守最自在的自己。在最后一个跨页,伙伴们的形象不再像先前那样占满画面,每只动物只出现一半的身躯,这似乎在暗示克莱蒙已经摆脱了他们的影响。而那些处在群体压力下的孩子,是否也能像克莱蒙一样找回自己呢?